Клапаны переключения предназначены для управления маршрутами, по которым ATF из основной магистрали подводится в гидроцилиндр или бустер (гидропривод) включаемого на данной передаче фрикционного элемента управления. Как правило, любая система управления АКПП, независимо от того, чисто гидравлическая она или электрогидравлическая, имеет в своем составе несколько клапанов переключения.

В АКПП с чисто гидравлической системой управления клапаны переключения являются, условно говоря, интеллектуальными, поскольку именно они определяют моменты переключения передач. В АКПП с электронным блоком управления эти клапаны также используются, но их роль уже весьма пассивна, поскольку решение о переключении передач принимает компьютер, который посылает определенный сигнал на соленоид переключения, а тот, в свою очередь преобразует его в давление жидкости, которое подводится к соответствующему клапану переключения.

Поскольку принцип работы клапана переключения в случае электрогидравлической системы управления достаточно прост, то рассмотрим более подробно, каким образом работают эти клапана в АКПП с чисто гидравлической системой управления.

Повышающие переключения

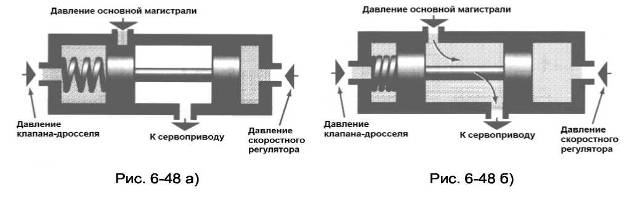

Любой клапан переключения это клапан золотникового типа, к которому подводится давление основной магистрали. Клапан переключения может занимать только два положения либо крайнее правое (рис.6-48а), либо крайнее левое (рис.6-48б). В первом случае правый поясок клапана перекрывает отверстие основной магистрали, и давление не поступает в гидропривод фрикционного элемента управления АКПП. В случае перемещения клапана в крайнее левое положение он открывает отверстие основной магистрали, соединяя ее тем самым с каналом подвода давления в гидропривод.

Одно из двух упомянутых положений клапана переключения определяется тремя факторами: давлением скоростного регулятора, давлением клапана-дросселя и жёсткостью пружины. На левый торец клапана действует сила пружины, и к этому же торцу подводится давление клапана-дросселя (TV-давление). К правому же торцу клапана подводится давление скоростного регулятора. При неподвижном автомобиле давление скоростного регулятора TV-давление, практически, равны нулю, поэтому клапан под действием пружины будет находиться в крайнем правом положении, разъединяя основную магистраль и канал подвода давления в гидропривод фрикционного элемента (рис.6-48а). После начала движения начинают формироваться давления скоростного регулятора и TV-давление. Причем, при неизменном положении педали управления дроссельной заслонкой, давление клапана-дросселя будет оставаться постоянным, а давление скоростного регулятора по мере увеличения скорости движения автомобиля будет увеличиваться. При определенной скорости давление скоростного регулятора достигнет величины, при которой сила, создаваемая им на правый торец клапана переключения, станет больше суммы силы пружины и TV-давления, которые действуют на левый торец клапана. В результате клапан переместится из крайнего правого положения в крайнее левое положение и соединит канал подвода давления в гидропривод фрикционного элемента с основной магистралью. Таким образом, происходит повышающее переключение.